1. Einleitung

Die Sprachatlanten ALD I und ALD II dokumentieren das Dolomitenladinische und angrenzende oberitalienische Dialekte und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Dokumentation einer sprachlich und kulturell eigenständigen Kleinstsprache. Der Fokus liegt auf einer Region, die sprachlich bislang nur punktuell erfasst worden war, und deren dialektale Vielfalt ein hohes Maß an Genauigkeit und lokaler Differenzierung erfordert.

Der "Atlant linguistich dl ladin dolomitich y di dialec vejins" besteht aus zwei Teilen, die zwischen 1985–1998 (ALD-I) und 1999–2012 (ALD-II) entstanden sind. Insgesamt wurden 1950 Karten erarbeitet. Mit der digitalen Plattform digitALD, veröffentlicht 2021, wurde eine Lösung geschaffen, die sowohl die Inhalte bewahrt als auch in moderner digitaler Form zugänglich macht. Dabei stellte sich früh die zentrale Herausforderung, ein System zu schaffen, das die Struktur der analogen Werke bewahrt und zugleich digitale Vorteile nutzt – ein Spannungsfeld, das sich als fruchtbar erwies.

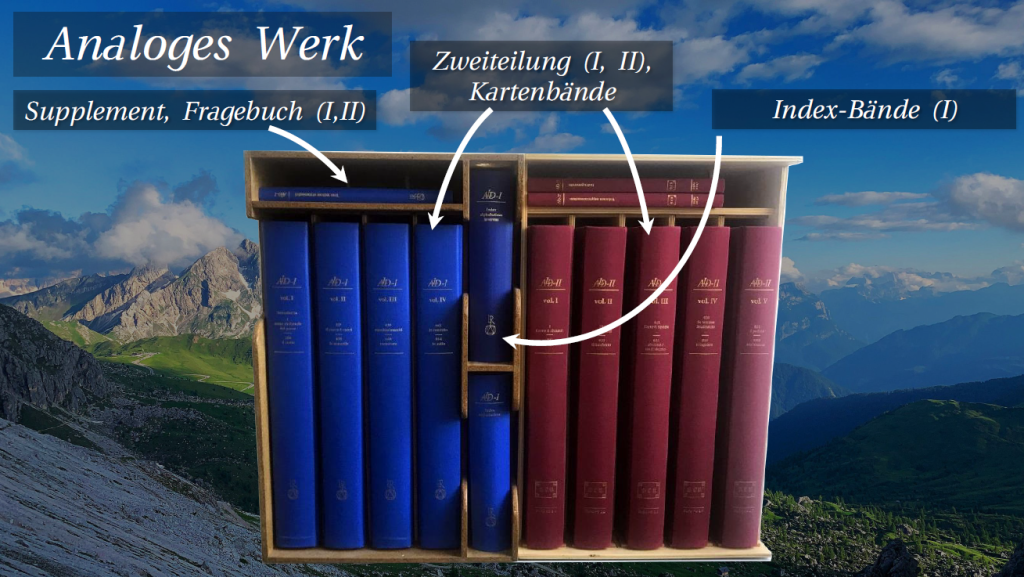

Der Aufbau des analogen Werks des ALD-Sprachatlas.

2. Zielsetzung und Konzeption

Das Ziel von digitALD war es, eine Brücke zu schlagen zwischen der Struktur des analogen Originals und den Möglichkeiten moderner Webtechnologien. Diese Verbindung sollte nicht nur technische Funktionalität sicherstellen, sondern auch die methodische Stringenz und Benutzerfreundlichkeit erhöhen. Eine besondere Rolle spielte dabei das Bestreben, die gedruckten Strukturen nicht zu überwinden, sondern in ihrer Logik und Ordnung produktiv für die Gestaltung des Interface zu nutzen.

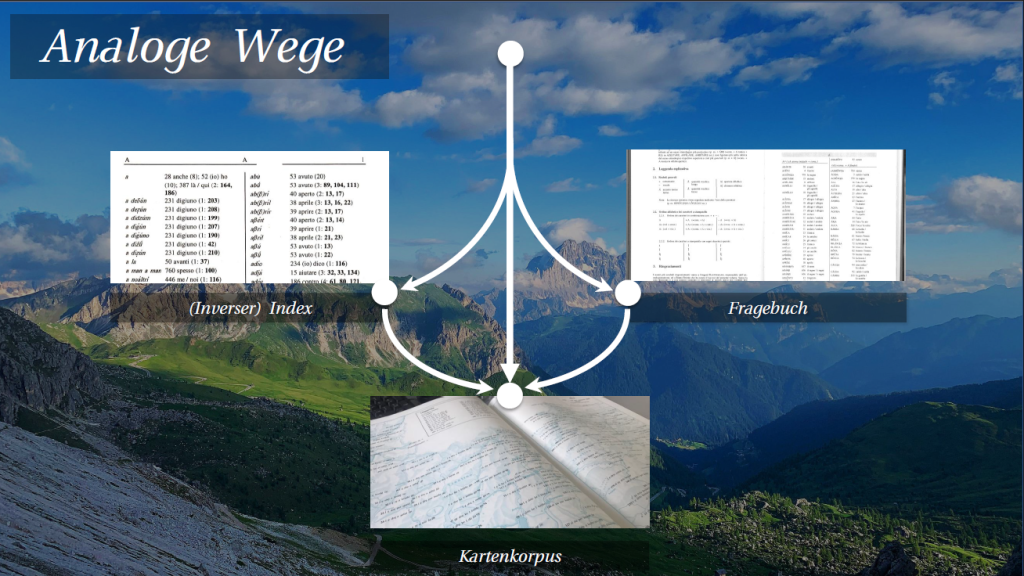

Über diese analogen Wege kann das gedruckte Werk durchsucht werden.

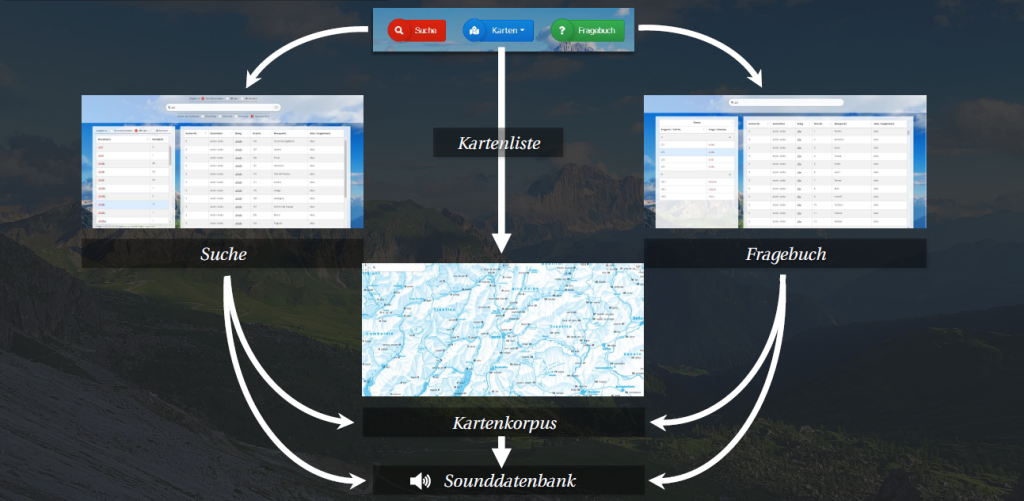

Die Umsetzung erfolgt über drei eng miteinander vernetzte Hauptmodule: die Suche, die Karten und das Fragebuch. Diese drei Einstiege orientieren sich unmittelbar an der Benutzungsweise der analogen Atlanten. Die Struktur des User-Interface selbst ist ein direktes Abbild der wissenschaftlichen Denkweise, die dem ALD zugrunde liegt.

Die Pfade, welche User des digitalen Atlasses durch die Web-App führen.

3. Technische Umsetzung und Herausforderungen

Die Digitalisierung des ALD stellte das Entwicklerteam vor mehrere Herausforderungen:

- Schrift und Zeichenkodierung: Die Transkriptionen im ALD nutzen komplexe phonetische Zeichen, die weder in Unicode vollständig abgebildet noch über Standardtastaturen eingegeben werden können. Ein eigens entwickelter Webfont und eine virtuelle Tastatur sichern die exakte Repräsentation.

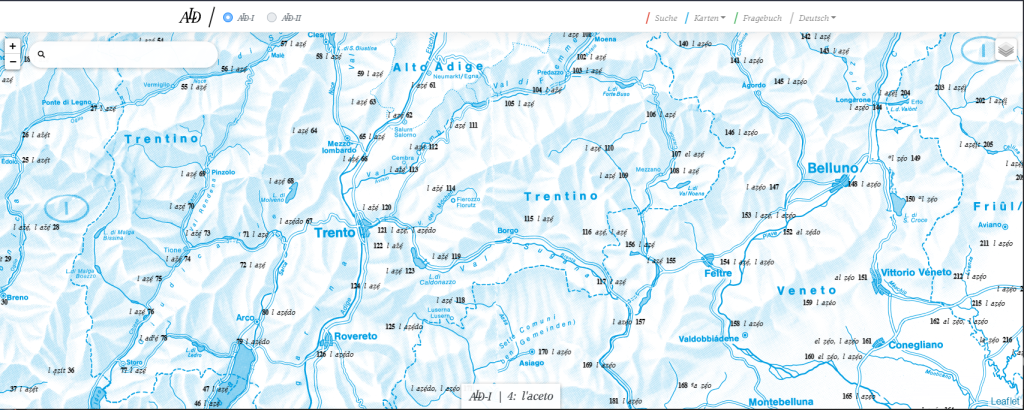

- Kartentechnologie: Eine der markantesten Leistungen der Plattform ist die Umsetzung der analogen Kartengestaltung in ein digitales Format. Anstelle abstrakter Marker auf interaktiven Karten wurden die gedruckten Karten digitalisiert, georeferenziert und so aufbereitet, dass die Belegverteilung auf einen Blick erfassbar bleibt – ein entscheidender Vorteil gegenüber gängigen Webkarten.

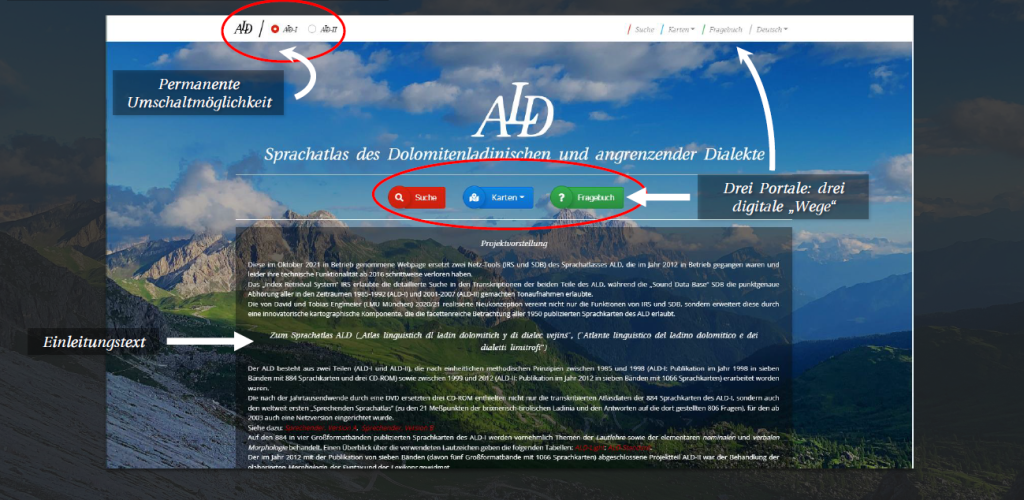

- Benutzeroberfläche: Die Gestaltung folgt einem farbkodierten Schema (rot: Suche, blau: Karten, grün: Fragebuch) und einer klaren Navigationsstruktur. Ziel war es, den Benutzerfluss nicht neu zu erfinden, sondern aus der Struktur des Materials selbst abzuleiten.

Diese technische Umsetzung zeigt beispielhaft, wie analoge Inhalte nicht nur digitalisiert, sondern in ihrer Struktur für das digitale Medium fruchtbar gemacht werden können.

Eine Übersicht über die Hauptfunktionen der Startseite des digitalen ALD.

4. Funktionale Module: IRS, SDB und Fragebuch

- IRS: erlaubt gezielte Suchen nach lautlichen, lexikalischen oder morphologischen Einheiten. Die Integration der analogen Transkriptionsstandards in die Suchlogik erforderte eine sorgfältige Entwicklung.

- SDB: macht sämtliche historischen Tonaufnahmen (1985–2007) online verfügbar. Die Visualisierung als Schalldruckkurve mit direkten Sprungmarken zu Stimuli und Antworten ist ein Beispiel für funktionale Innovation, die sich an der Struktur der analogen Aufnahmen orientiert.

- Fragebuch: Die digitale Fassung übernimmt die Nummerierung und Gliederung der ursprünglichen Fragebücher. Sortierfunktionen, PDF-Export und Verlinkung mit Karten und Audio machen dieses Modul zu einem zentralen Navigationsinstrument.

In allen Modulen zeigt sich: Die digitale Erweiterung ist nicht in Konkurrenz zur analogen Vorlage getreten, sondern folgt deren Struktur, um daraus ein funktionales System für Forschung und Lehre zu bauen.

Die Webapp bietet eine vollständig responsive Version an, die im Gegensatz zum gedruckten Werk problemlos in der Hosentasche getragen werden kann.

5. Fazit und Ausblick

Mit digitALD wurde ein linguistisches Großprojekt in eine digitale Umgebung überführt, die den Anforderungen moderner Forschungs-, Lehr- und Dokumentationspraxis gerecht wird. Der Mehrwert besteht nicht nur in der besseren Zugänglichkeit der Daten, sondern vor allem in deren vernetzter Nutzbarkeit: Transkriptionen, Karten, Tondokumente und Fragebögen sind nicht mehr isoliert, sondern integrativ zugänglich.

Ein zentrales Ergebnis der Entwicklung ist die Erkenntnis, dass sich die digitale Nachbildung eines analogen Werks und ein modernes, nutzerfreundliches Interface keineswegs ausschließen. Im Gegenteil: Die Struktur und Logik des analogen Originals haben in vielerlei Hinsicht als Vorlage für das Design des digitalen Systems gedient. Besonders deutlich wird dies im Bereich der Kartendarstellung: Während viele moderne Webkarten auf einzelne Marker setzen, erlaubt das ALD-Kartenlayout – übernommen aus den Druckfassungen – eine simultane, geographisch eingebettete und vergleichende Betrachtung aller Sprachbelege einer Karte. Nur so lässt sich auf einen Blick die raumzeitliche Variation der Belege erfassen – ein zentrales Anliegen der Sprachgeographie, das durch eine rein digitale Marker-Logik nicht leistbar wäre.

Das Karteninterface bietet nicht nur eine akkurate Repräsentation der gedruckten Sprachkarten, sondern bietet auch die Grundlage einer interaktiven Erfahrung, welche das analoge Werk um viele Features erweitert.

Diese enge Verbindung zwischen analogem Konzept und digitaler Umsetzung zieht sich durch das gesamte Projekt. Sie zeigt, dass gerade die Orientierung an traditionellen wissenschaftlichen Ordnungsprinzipien wesentlich zur Benutzerfreundlichkeit, Übersichtlichkeit und thematischen Adäquatheit moderner digitaler Interfaces beitragen kann. Das Interface von digitALD wurde nicht gegen das analoge Vorbild, sondern mit und aus diesem entwickelt.

Zukünftige Erweiterungen sind bereits angedacht. Insbesondere die vollständige Integration des „Sprechenden Sprachatlas“ (umgesetzt: 2023) als eigenständiges Modul wird derzeit vorbereitet. Darüber hinaus soll digitALD perspektivisch auch als Modell für andere kleinräumige Sprachatlanten dienen – etwa im Rahmen der Digital Humanities oder der romanistischen Dialektologie.

Nicht zuletzt stellt die Plattform auch eine Mahnung an Institutionen dar, die technische Wartung und langfristige Finanzierung digitaler Projekte systematisch zu sichern. Ohne diese Nachhaltigkeit droht auch gut konzipierten Systemen der "digitale Tod", wie es beim IRS und der ursprünglichen SDB bereits der Fall war.

Bibliographie

- Goebl/Englmeier/Englmeier 2021 = Goebl, Hans / Englmeier, David / Englmeier, Tobias (2021): Digitale Version (digitALD) der zwei Teile des ALD/Versione digitale (digitALD) delle due parti dell’ALD/Digital version (digitALD) of the two parts of ALD (2021) digitALD: Sprachatlas des Dolomitenladinischen und angrenzender Dialekte.